近日,核物理国际权威期刊《Physical Review C》在线发表了以我院硕士研究生黎先锴为第一作者在中子俘获截面实验研究领域取得的新进展——《在中国散裂中子源Back-n装置上开展的能量高达恒星中s过程温度的141Pr(n, γ)反应截面测量》

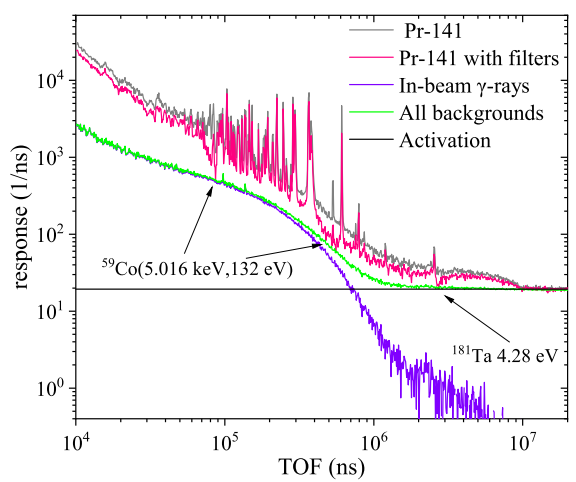

图1. (左)实验测量的中子飞行时间谱;

(右) kT = 5–100 keV范围内141Pr麦克斯韦平均截面的实验值与评价库比较;

据了解,在天体核合成中,141Pr主要由s过程产生。由于141Pr为幻数核(N=82)导致其低俘获截面并且强烈影响天体s过程。141Pr的中子俘获反应截面是核天体网络计算的重要输入参数。目前,国际核反应实验数据库EXFOR显示141Pr( )截面数据在可分辨与不可分辨共振能区的精度都有待提升。本工作在中国散裂中子源的白光中子源(Back-n)装置上完成了141Pr中子俘获截面实验测量,提取了可分辨共振能区141Pr的中子共振参数,并且在s过程核合成温度范围内计算了麦克斯韦平均截面。在kT=30 keV时,计算结果(145.0±13.7 mb)与卡尔斯鲁厄恒星核合成天体物理数据库的推荐值(111.4 ± 1.4 mb)存在明显差异。

)截面数据在可分辨与不可分辨共振能区的精度都有待提升。本工作在中国散裂中子源的白光中子源(Back-n)装置上完成了141Pr中子俘获截面实验测量,提取了可分辨共振能区141Pr的中子共振参数,并且在s过程核合成温度范围内计算了麦克斯韦平均截面。在kT=30 keV时,计算结果(145.0±13.7 mb)与卡尔斯鲁厄恒星核合成天体物理数据库的推荐值(111.4 ± 1.4 mb)存在明显差异。

本工作以我院硕士毕业生黎先锴为第一作者,中山大学安振东老师、我院核工程系李鑫祥老师与辐射防护系朱志超老师为共同通讯作者。

相关论文链接:https://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.108.035802