长寿命高放废物的安全处理和处置是核裂变能可持续发展所遇到的关键瓶颈,是我国及世界核工业必须解决的重大难题。罗文课题组前期提出了一种伽马中子源(PNS)驱动的先进核能系统(ANES)的概念设计,有望为无需同位素分离的长寿命裂变产物(LLFPs)高效嬗变开辟了一条崭新通道[Scientific Reports12, 2240 (2022)]。然而,上述概念设计有赖于一个超高流强(>5×1019photon/s)的伽马源作为驱动器,这在当前的技术水平下仍然是一个具有挑战性的研究课题。

欧洲核子中心的伽马工厂(GF)项目旨在产生一个超高流强、准单能、窄带宽的伽马束流。不同于基于电子束的逆康普顿伽马光源,GF主要通过激光光子和欧洲核子中心储存环中的相对论重离子束相互作用来实现伽马束流强度的大幅跳跃。那么,GF项目能否赋能ANES的成功实施呢?GF-ANES是否可以降低对于超高驱动流强的强烈依赖呢?这些问题值得认真研究。另外,由于欧洲核子中心储存环和GF项目需要一个~50 MW的电力供应,GF-ANES的另一个优势是助力实现欧洲核子中心的大功率电力供应的长期稳定。

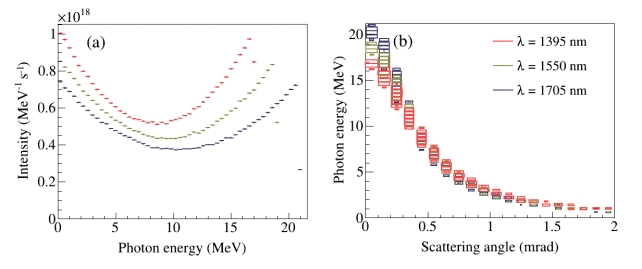

为了厘清上述问题,南华大学核科学技术学院和欧洲核子中心GF项目组联合开展了GF-ANES的可行性研究。一方面,为达到>1019photons/s的ANES驱动流强,合作组拟升级欧洲核子中心储存环的射频系统以及采用20个Fabry-Perot腔以实现伽马产生的有效倍增,预计产生的GF流强分布和能量-散射角依赖关系见图1。另一方面,利用238U靶代替CsI靶实现伽马中子的增强产生。相比CsI靶而方,238U靶有更大的光中子产生截面并成功打开了光致裂变反应道,伽马中子产生率可从1.01%提升至2.3%。同时,合作组采用提升外源中子利用价值的方式,达到进一步降低ANES驱动流强的目的。上述两种方式可将ANES驱动流强降低至CsI靶方案的20%。

图1.激光脉冲与40Ca18+离子束对撞产生的伽马束流强度分布(a)和能量-散射角依赖关系(b)。模拟计算时,激光脉冲能量5 mJ,40Ca18+离子束的能量91 TeV,激光和离子束的对撞角度179o,重复频率为20 MHz。

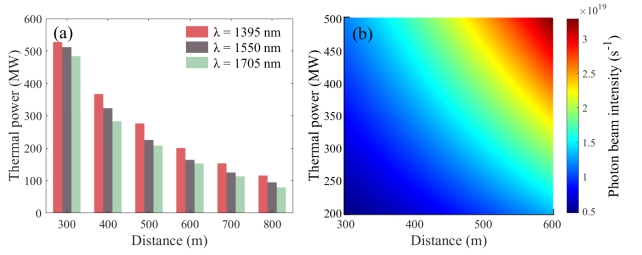

考虑到欧洲核子中心储存环的空间限制和ANES的实际尺寸,ANES需放置在GF伽马源下游≥300 m。假定ANES驱动流强为1019photons/s,ANES的热功率随GF到ANES距离的变化见图2(a)。研究ANES驱动流强随热功率和距离的依赖关系时发现,500 MWt功率的ANES在300 m处,其驱动流强可降低至0.8×1019photons/s[见图2(b)]。

图2.假定GF流强为1019photons/s时,ANES的热功率随GF-ANES之间的距离的变化(a);所需的GF流强随热功率和距离的依赖关系(b)。

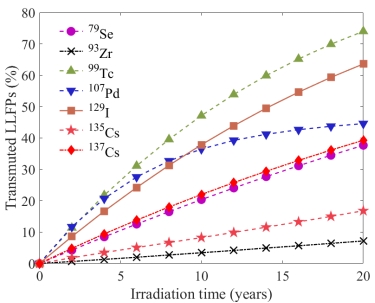

项目组进一步分析了GF-ANES的LLFPs嬗变效果。假定ANES持续运行20年,加载的5种典型LLFPs(99Tc、129I、107Pd、137Cs和79Se)的嬗变率可达30%以上,见图3。相应地,他们的有效半衰期可从~106年下降至102年左右,同时减少了LLFPs在GF-ANES运行周期内的产生量。另外,探讨了GF伽马束和500 MeV质子束驱动ANES的中子产生能力。尽管每兆瓦质子束的中子产生效率比GF伽马束高约14倍,但由于后者的电功率消耗明显低于前者,两种方案下的总的ANES净电功率产生效率是相当的。上述研究结果表明,GF-ANES有望为世界最大的加速器大科学装置的电力供应(plug-in power supply)提供一种可能的解决方案;同时可为开展无需同位素分离的LLFPs高效嬗变实验提供良好的技术支撑。

图3.GF-ANES运行20年后的LLFPs嬗变效果。7种典型LLFPs的嬗变百分比是99Tc ≈129I >107Pd >79Se ≈137Cs >135Cs >93Zr。

该研究工作以“伽马工厂驱动先进核能系统中的长寿命裂变产物高效嬗变”(Efficient transmutation of long-lived fission productsin a Gamma Factory beam driven advanced nuclearenergy system)为题在线发表于《科学报告》(Scientific Reports)。南华大学核科学技术学院硕士生胡宝珑为论文第一作者,南华大学核科学技术学院罗文教授和欧洲核子中心GF项目负责人M.W.Krasny教授为共同通讯作者。上述研究工作得到国家重点研发项目、国家自然科学基金项目的支持。

原文链接:https://doi.org/10.1038/s41598-025-96505-6